CHAPITRE E : CONTINUITÉS, MOBILITÉS, RUPTURE.

Au cours de nos recherches, couvrant la période 1738-1983, nous avons décelé dans les informations recueillies sur la vie de nos ascendants, des évènements qui se sont répétés sur plusieurs générations.

La première série est produite par des ASPORD et des VIRLAZ et concerne leurs participations à l'administration de leur communauté paysanne. Elle marque, à mes yeux, une continuité surprenante dans leurs activités.

La seconde série est fournie par des MERMIN et des COMPAGNON. Elle constitue un courant de mobilités avec émigrations puis migrations.

A ces deux séries d'évènements, fait suite en 1924, le départ pour Paris des deux jeunes mariés qu'étaient mon père et ma mère. Cette année 1924 fixe pour eux, le début d'une aventure citadine. Pour notre lignée familiale, c'est le point de départ d'une rupture progressive avec la vie alpestre des montagnards de Tarentaise.

E . 1. CONTINUITÉ DANS L' ADMINISTRATION AVANCHERAINE.

Les registres des délibérations des représentants des habitants de ces villages contiennent un certain nombre de traces de mes ascendants. Les premières se rencontrent au début de la période de recherche soit de 1738 à 1763. Les secondes de 1878 à 1917. Plus d'un siècle les sépare. Cette absence correspond peut être à une réalité historique! Il est également possible, soit que les Archives communales, source lacunaire sur une trentaine d'années (1792/1828) en soit la cause, soit que nos recherches soient passées à coté d'une source accessible.

E.1.1. De la communauté d'habitants à la commune

Deux ancêtres, aux Avanchers, ont vécu dans les années 1740-1760, le passage de la communauté d'habitants, à la commune. Il s'agit respectivement, de Claude Aspord (64) (1714 –1768) et de son frère Barthélémy (1720 – 1801). La réforme est générée par l'édit de Charles-Emmanuel III en 1738, rencontrée ci-dessus au Chapitre A.2.2. Cet édit de 1738 a modifié le caractère primitif des biens communs ou leur administration appartient indivisément à tous ceux qui les détiennent, communiers et chefs de famille, qui ont la jouissance collective de ces biens communs. Les actes qu'on rédige à leur sujet, le sont toujours non pas au nom de cette communauté, mais au nom des hommes de cette communauté. L'Assemblée Générale ( A.G ) des communiers, est le seul pouvoir.

A partir de 1738, est inauguré un mouvement de déclin de ce mode d'administration mais non de suppression. On a vu ci-dessus au §A 4, l'assemblée d'affranchissement de 1772.

En effet, les communiers ont gardé intacte leur qualité de propriétaire, qu'ils détiennent des siècles avant la nouvelle organisation publique, sur des forêts, des pâtures dont l'existence a été au Moyen Age, l'origine de l'institution collective.

Cependant, avec l'application du nouvel édit, des procédures passent progressivement entre les mains du syndic et des conseillers, à qui le pouvoir exécutif appartient désormais. De simple groupement de personnes, la communauté, on va passer petit à petit à une circonscription territoriale, la commune.

« La part qu'on donne à la commune dans l'administration, tend nécessairement à fortifier son organisme ; elle n'a eu longtemps qu'une existence intermittente, l'A.G. des communiers y était le seul pouvoir et elle se trouvait dissoute aussitôt qu'ils étaient dispersés ; cela suffisait tant qu'elle n'eut à gérer que le bien communal, mais ses nouvelles fonctions exigent) autre chose; l'exercice n'en peut être assuré que par des agents stables, les syndics, connus précédemment et dont l'autorité grandit avec les responsabilités » (74).

-60-

C'est plus de quinze ans après la profonde modification apportée par l'édit royal, que Claude, le plus âgé des deux frères Aspord, est conseiller de la commune des Avanchers. Les traces retrouvées dans les Archives communales se placent en 1754, 1755 et 1757. Le 1er décembre 1754, il est

« témoin pour l'acensement,[ou affermage], de la montagne communale, passé à Joseph Guillet, de la Paroisse des Avanchers » . Le 1er janvier 1755, il joue le même rôle pour l'affermage à Pierre Muraz.

Les traces pour Barthélémy sont plus nombreuses. Le 31 juin, il est inscrit comme exacteur . Avait-t-il la charge de percevoir une taxe sans être conseiller, ou la responsabilité de la comptabilité communale en tant que conseiller ? A signaler que la loi interdisait que les conseillers soient parents entre eux.

De plus, « les fonctions municipales généralement peu enviées, avaient été souvent l'apanage d'un petit nombre de familles » ( 75 ).

Etait-ce le cas, dans ces années, pour la famille Aspord ? Peut-être ! Toujours est-il que Barthélémy est syndic en 1759, conseiller en 1760, 61, 62 et à nouveau syndic en 1763.

Il faut par contre, relativiser l'importance de ces charges car, avec la réforme, « le syndic n'a plus l'initiative, ni autorité propre ; il n'est plus que l'un des membres du conseil et son président honoraire, car la direction effective des délibérations appartient au secrétaire » ( 76 ).

Dans ses instructions du 8 janvier 1739, l'Intendant général de Savoie, fixe pour ces secrétaires,

« agents créés par l'édit [de l'année précédente ], la même place que l'Intendant vient de prendre dans l'Etat ; la commune est en effet le rouage essentiel de l'administration et l'exécutrice nécessaire des ordres de l'Intendant qui la dirige » ( 77 ).

Comme presque toujours en Tarentaise, le secrétaire est notaire.

On a rencontré, dans ces années, l'un d'entre eux, au chapitre A.2.2, aux Avanchers ; c'est Maître Mangé.

E. 1. 2. En IIIe République.

C'est à partir de 1878 que des traces de mes ascendants proches, figurent sur des registres de délibérations du Conseil municipal. Les textes inscrits rapportent des informations et décisions conformément aux lois de la IIIe République. Les conseillers sont douze et c'est parmi eux que figurent trois de mes ascendants directs.

Ce sont :

*Eugène Aspord (08), le 29.11.1879, préside la séance d'élection du maire, il a 48 ans.

En 1888, il est à nouveau conseiller et le 17mai 1896 est élu maire-adjoint. Il le sera jusqu'à son

décès, à 68 ans le 13.07.1899.

*Jean-François Aspord (04), prend la suite de son père à 32 ans et le 20.05.1900, jour de l'installation d'un nouveau conseil, est désigné secrétaire. Il sera élu maire adjoint le 02.05.1908 puis en 1912, conseiller.

-61-

A ces deux ascendants paternels, s'ajoute de ma branche maternelle,

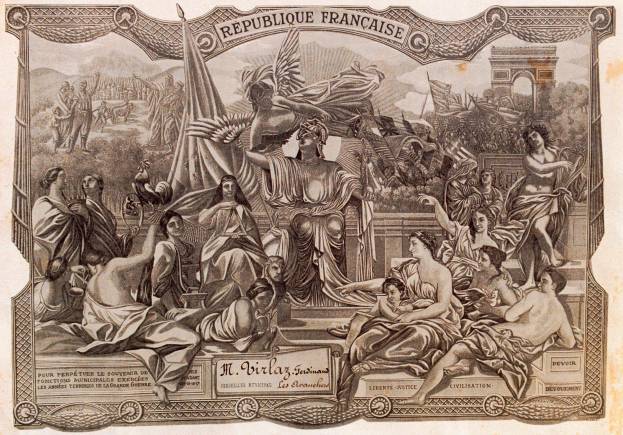

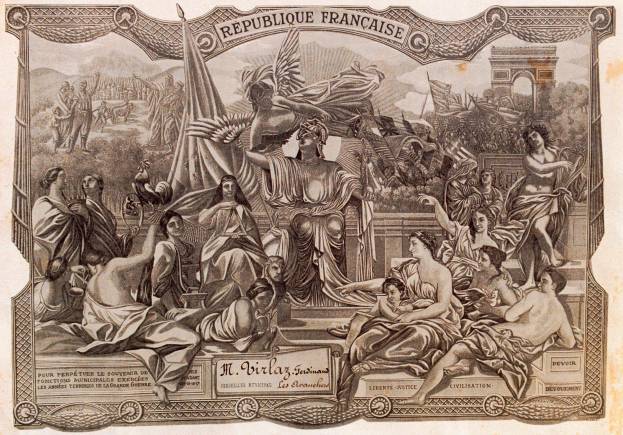

*Ferdinand Virlaz (14) également installé conseiller en 1900. Sa présence est avalisée par ses signatures au bas des comptes rendus, par exemple en 1903 et 1904.

Il recevra une attestation pour ses fonctions municipales durant les années 1914 – 1917. Ce certificat chargé d'allégories et d'illustrations patriotiques figure ci-dessous.

La continuité décrite ici, de ces présences familiales, dans les administrations avancheraines successives, s'achève avec la guerre de 14-18. Les blessures rapportées des champs de bataille et les migrations qui touchent alors, les branches Aspord et Virlaz, sont en partie une explication à cette rupture avec le service de la commune et avec la notoriété locale.

E. 2. MOBILITÉS AVEC DES ÉMIGRATIONS ET DES MIGRATIONS.

Nous allons réunir ici, une micro-histoire partielle de nos ascendants des branches Mermin et Compagnon. Ils ont quitté leurs villages montagnards, poussés par la nécessité, afin de trouver subsistance, le plus souvent à Paris où dans la région parisienne. Les causes générales des migrations des Savoyards, ont été largement décrites par des spécialistes. Ce sont également celles des cas familiaux de cette rubrique.

-62-

« Elles n'ont guère varié au cours des siècles : pauvreté naturelle des sols de montagne, longueur des hivers, poids du dynamisme démographique » ( 78 ). A mêmes causes, mêmes effets. Ainsi s'explique la continuité dans les dépaysements subis par quatre générations de mes ascendants. La première forme est une émigration, une expatriation car située dans des temps où la Savoie dépend du Royaume de Piémont – Sardaigne.

A partir de 1860, ces départs deviennent des

migrations à l'intérieur de l'hexagone français.

Ces déplacements prennent deux formes : soit

saisonnière, pratiquée par des hommes seuls, soit

temporaire où le mari et la femme transplantent leur foyer. Les mouvements repérés touchent onze de mes soixante-deux ascendants aux XIXe et XXe siècles.

E. 2. 1. Émigrations

Esprit Mermin (40) (1796–1837) est l'émigrant le plus ancien, rencontré au début du XIXe siècle. La mémoire familiale a rapporté ses pérégrinations à travers la France. Il était colporteur et utilisait une monture. Il vendait en particulier du drap de Seez. On peut supposer qu'il partait de Sfontaine avec, comme objectif septentrional, la région parisienne. Le drap en question, épais, était réputé pour sa résistance aux intempéries.

Joseph– Marie Mermin (20)(1803-1821)fils du précédent, pratiquait la même activité.

Il était absent des Avanchers au mariage de son fils Jean-Pierre en octobre 1865. A cette date sur l'acte correspondant, il est enregistré comme « marchand forain » , domicilié à Lagny (Oise). Il avait donné son consentement pour ce mariage, un mois avant, devant Me Jorioz, notaire à Aigueblanche. Au décès de son épouse Jeanne-Pernette (1805–1871) l'acte porte la mention

« épouse de Joseph-Marie, négociant » . A son décès, il est inscrit comme « cultivateur » . Il y a tout lieu de penser que nous sommes face à deux cas d'émigration saisonnière.

Avec Pierre Mermin (22) (1822-1864) et Julie Bouvier (23) (1821–1864) domiciliés rue Geoffroy-Marie à Paris, ainsi que Pierre Joseph Compagnon (24)(1790-1864)et Généreuse Barral (25) (1802-1862) habitant rue Cloitre St Méry, nous rencontrons deux cas d'émigration temporaire. Les deux couples donnent naissance, le premier à Virginie en 1842, le second à Antoine –Léon en 1829.

E. 2. 2. Migrations.

Le migrant saisonnier rencontré est Jean-Pierre Mermin (10) cité ci-dessus. Il continue l'activité de son grand-père et de son père. Il est à Paris le jour du baptême avancherain de sa fille Julie Pernette en février 1872.

Avec François-Séverin Compagnon (6) et son épouse Zoé Innocente Virlaz (7) nous trouvons des migrants temporaires qui vivent à Paris de 1897 à 1911. Ils y ont quatre enfants.

Nombreux sont leurs compatriotes avancherains

habitant dans la capitale. Une Société amicale

« L'Union Fraternelle des Avanchers (U.F.A.) » ( P ) a été constituée le 2 mars 1879 par dix-huit d'entre eux. Elle vise la solidarité entre ses membres et surtout l'aide scolaire aux enfants du « pays » . (La couverture des statuts, ci-dessous, le mentionne en sous-titre).

Ils étaient en 1925, quatre vingt deux adhérents et alliés.

Statuts de l'Union Fraternelle des Avanchers. (couverture de la brochure).

P )L'U.F.A. a cessé de se manifester à partir de 1960, signe de l'épuisement de la migration solidaire.

-63-

E.3. LA RUPTURE EN 1924

Les faits rapportés dans ce chapitre, sont extraits pour la plupart, des registres de l'État Civil. Les ascendants cités, quittent Les Avanchers pour la capitale où ils séjournent plus ou moins longtemps. Après quoi ils retournent dans leur petite patrie montagnarde. Ces mouvements s'interrompent en

1924, avec l'installation de mon père et de ma mère à Paris.

Leur départ de Tarentaise est symbolisé ci-dessous avec la malle transportée par chemin de fer P.L.M.au départ d'Aigueblanche. L'étiquette de son identification porte la date « 15 NOV 1924 » .

Etiquette P.L.M., de la malle de Paul et Hortense.

Malle de Paul et Hortense.

Cette malle contenait l'essentiel de leur patrimoine mobilier. Y figurait, entre autre, le trousseau de la jeune mariée.

Les parures de lit portaient, brodées, les lettres initiales des patronymes des époux, voir ci-dessous.

Broderie par l'épouse, sur une parure de lit.

Leur installation constitue la rupture, avec la tradition rurale. Les retours aux Avanchers qui s'étaient pratiqués sur quatre générations depuis le début du XXe siècle, ont cessé avec eux. Leurs trois enfants , dont je suis l'aîné, gardent un certain attachement à la vallée du Morel et aux souvenirs de leurs ascendants et ancêtres proches mais ils ont conduit leurs vies à Paris et à Lyon. Quand aux petits enfants, certains retrouvent ce berceau familial savoyard, à l'occasion de loisirs d'été ou d'hiver, si le séjour satisfait les nombreuses conditions, domestiques, professionnelles et budgétaires.

-64-